■■chap-3 ●THE STORY OF JOE ACOSTA◆【プレ・サルサ時代:1960年代】

タイムセール

タイムセール

999円以上お買上げで代引き手数料無料

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :Z2459621132

中古 :Z24596211321 |

メーカー | ■■chap-3 | 発売日 | 2025/02/15 09:15 | 定価 | 7388円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 原型 | 山下麻 | ||||||||

| カテゴリ | |||||||||

BUD ISAACS US Orig 7ep CRYIN’ STEEL GUITAR

オズボーンブラザース 国内 7inch ブラックシープ Osborne Brothers

JESSI COLTER テスト盤LP DIAMOND IN THE ROUGH WAYLON JENNINGS

COUNTRY HITS FROM DOT Vol.1 国内7ep Bonnie Guitar Jimmy Newman Sanford Clark Tommy Tommy

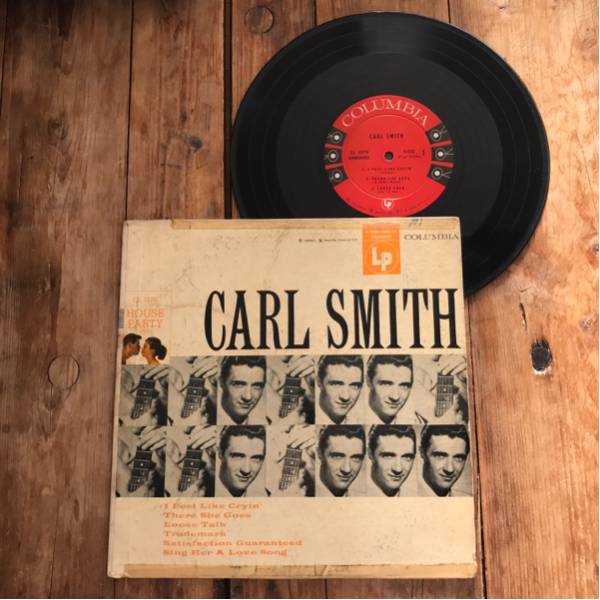

CARL. LEFTY AND MARTY US Orig 10inch Hillbilly ロカビリー

US Orig PEE WEE KING 7ep TOP COUNTRY HITS ロカビリー

ARTHUR (GUITAR BOOGIE) SMITH US Original 10inch FINGERS ON FIRE ロカビリー

GENE AUTRY US Orig 10inch WESTERN CLASSICS

US Orig COWBOY COPAS LP HYMNS AND SACRED SONGS

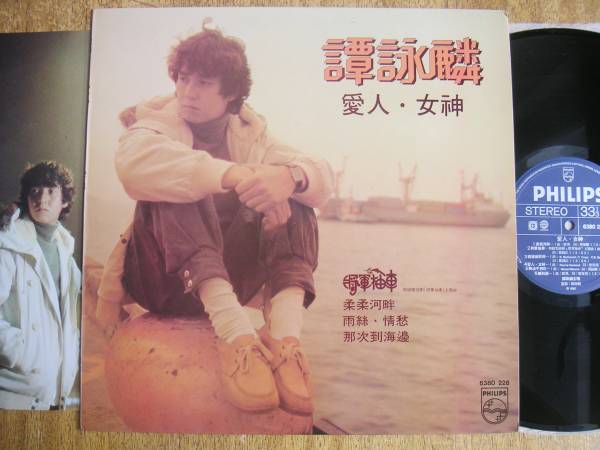

【LP】譚詠麟/愛人.女神(6380 228香港PHILIPS1982年美品アランタムALAN TAM広東語)

![FLORA PURIM [LP Record] FLORA E m.p.m フローラプリム](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr182/auc0302/users/9/2/4/7/yswhg496-img600x400-1436185237tnxvxc1059.jpg)

米国に於ける”パチャンガ”の流行(1960年)は従来のビッグ・バンドへの価値観を根本から揺るがした。大編成から手軽な小編成への時勢であった。そこへ、コンポ編成のチャランガ・バンドがホットな音楽を携えてカリブ海からやって来た。チャランガは次世代のミュージシャン達にとっては好都合な音楽でもあだったのである。

そんな中エクトル・リベーラは米国のマンボ時代からの伝統を物ともせずビッグ・バンドで心機一転を計った。

この作品に於ける彼の音楽はこの時代のどのビッグ・バンドよりも新感覚に満ちていたのである。

突如現れたニューヒーローの登場に誰もが唖然としたのではないだろうか・・・とは私がこのレコードを入手してからの率直な感想である。

これは、そんな時代の潮流(時勢の動き)をも吹き飛ばす、衝撃的なビッグ・バンド・パチャンガだったのであった。

注)レコード以外の写真は売りものではありません(参考資料)

注)この物語(全十三章)の作成年は2019年である。この物語発生の起点となった年なので、その点を留意して読み進んでほしいと思います。

chap.③:【プレ・サルサ時代:1960年代】

私がラテン音楽に興味を持ったのは1958年、ペレス・プラードのパトリシアがヒットしていたころである。サラリーマン(1964年:東京オリンピック)になってLPレコードを買えるようになった。その翌年1965年に東京から福岡へ転勤してから本格的にのめりこんだこんでいった。各種音楽雑誌(ラテン音楽入門、中南米音楽など)を通してラテン音楽同好会の存在を知りその福岡支部に加入したことで様々な人との交流が始まった。キューバ船が博多港に入港した情報を得てその乗組員と交流の機会をえてキューバ音楽で盛り上がったもその年(1965年)である。

翌年(1966年)にはNHK FMラジオでラテン・タイムがスタートし、そこで本場のキューバ音楽に魅了され、中村とうよう氏や永田文夫氏の存在を知ったのはこの時が初めてであった。

中村氏は雑誌『ラテン音楽入門』(1962年出版)を出版した有名なラテン音楽評論家で、それ迄何度かラジオ出演(1964年:NHK第二放送:連続12回)しており、今回のFMラジオが最後のラジオ出演を迎えていた。つまり私は中村氏のキューバ音楽の絶頂期イコール終盤期(1966-68年迄)に出会った最後(一番若い)の中村世代ファンという事になる。

彼らが放送(所持)する外国盤は一生掛けても手に届かないと思っていたので、毎回欠かさずテープに収録して何度も聴いて脳裏に焼き付けた。しかし、暫くすると京都中南米音楽研究会(京中研)のトロピカル音楽担当の出野安美氏(中村とうよう氏の先輩で相談相手)と知り合い彼との長きに渡る密接な交流(1968-2000)が始まった。彼らを介して外国盤(廃盤以外)を入手できるようになったのである。テープへ記録した膨大な私のラジオ・メモ(演奏者と曲名)は無駄ではなかった。そのメモを手掛かりに、その後の目指す名盤探しに大いに役立ったのである。

嘗て中村氏や永田氏が所属していた京中研の活動は中村氏や永田文夫氏の音楽母体としても連携していた。その京中研の活動記録や私と出野氏との会話の中には少なくとも(1969年迄の時点では)中村氏が新しいラテン音楽(サルサ)へ繋がる痕跡は見当たらないという事実である。彼のトロピカル音楽への取組は1968年(ティト・プエンテの最盛期迄)で終わっていたのである。

もともと野心的だった中村氏は一分野だけに閉じこもる人ではなかった。彼はキューバ音楽での成功を機に世界のあらゆるジャンルの音楽を視野に入れていた。ニューミュージック・マガジーンを立上げ(1969年)事業家に転身したのである。

そんな中、70年代半ばに入ると日本でもサルサ・ブームがやって来た。1973年2月にラテンコーナーが輸入盤をアイテムにオープンし話題を呼んでいたのである。この時我々は米国でホットなサルサやブーガルーと初めて出会った。

その時の私の印象ではサルサは歓迎されたものの、ブーガルーには違和感を抱く者もいたようだ。初期のブーガルーは英歌詞で歌われるのでブルース、ソウル&ロック感覚に近かったのである。ティト・プエンテもメディアに対しブーガルーをあからさまに嫌悪する発言を残している。

中村氏がこのサルサに注目したのもラテンコーナーのサルサ人気が切っ掛けではないだろうか。彼は若手音楽評論家を抜擢、スカウトすることでサルサの魅力を大いにアピールし音楽雑誌の効果はテキメンであった。

その後もサルサは注目され多くの先生達によって幾度(1975から90年代初め)となく音楽雑誌にサルサ特集が組まれその都度内容は周知され補完されていった。そこで得た知識のお陰で私達は90年代初め頃にはサルサ・レコードの全貌を知る尽くすことが出来た筈だった。ところが、ネット時代(1990年代)の到来で私達の知るサルサは極く限られた範疇であったことが判明した。見たことも聴いたこともないレア盤が続出し仰天したのである。それらの多くは中村氏がラテン音楽を離れた1968年からサルサに目覚めた1974年迄の空白期間に発売されたマイナー・レーベルのブーガルーやサルサであった。

ブーガルーは日本でも70年代には狂信的なファンがいないではなかったが、それはメジャー・レーベルのカタログに登場する極く限られた者だけで、マイナー・レーベルの存在は謎に包まれていた。日本でブーガルーが普及しなかったのは先生達の偏見により音楽雑誌に一切紹介されてこなかったのが一因のようだ。先生達にとってブーガルーは到底理解できないサブ・カルチャーだったのである。

ブーガルーへの境遇は米国でも同じであった。マイナー・レーベルのアーティストはプロモーションもなく商業路線とは無縁の場所で独自のスタイルを主張していた。これらの前衛的な音楽こそ超コアなファンの間でアングラ・カルチャーとして長い間秘蔵されていたのである。

ここで注釈しておく、サルサの概念は世代で異なる。今日では中南米諸国のトロピカル系音楽の全てを包含してサルサと呼んでいるが、サルサという言葉がなかった時代(68年代以前)のファンは次のように分類している。ここではその詳細を省くが、私の感覚では68年を境へに、それ以前に作られた音楽をラテン音楽と呼び、それ以降に作られた音楽をサルサ呼んでいる。今でもその考えは変わらない。

ハーローやウイリー・コロンはサルサだが、アルセニオやコルティーホはラテン音楽の中のキューバ音楽であり、プエルト・リコ音楽であってサルサとは言わない。チャーリーやカコはその両方に跨るからそれ以前をラテン、それ以降をサルサと厳密には分けられる。メレンゲを演奏するダミロンはドミニカ音楽、パチョ・ガランやルーチョ・ベルムーデスはコロンビア音楽と出身国別で呼びサルサではない。つまり、中村氏の雑誌『ラテン音楽入門』の分類に沿ってその国固有のリズムとアーティストの出身国にあわせてその音楽を呼んでいるのだ。サブーがラテン・ファンに長く知られてこなかったのはサルサでもキューバ音楽でもない別のジャンル(ジャズ)での活躍が主だったからである。その辺を念頭に入れて理解して頂けたらと思う。

ーー chap.④ へ続く ーー